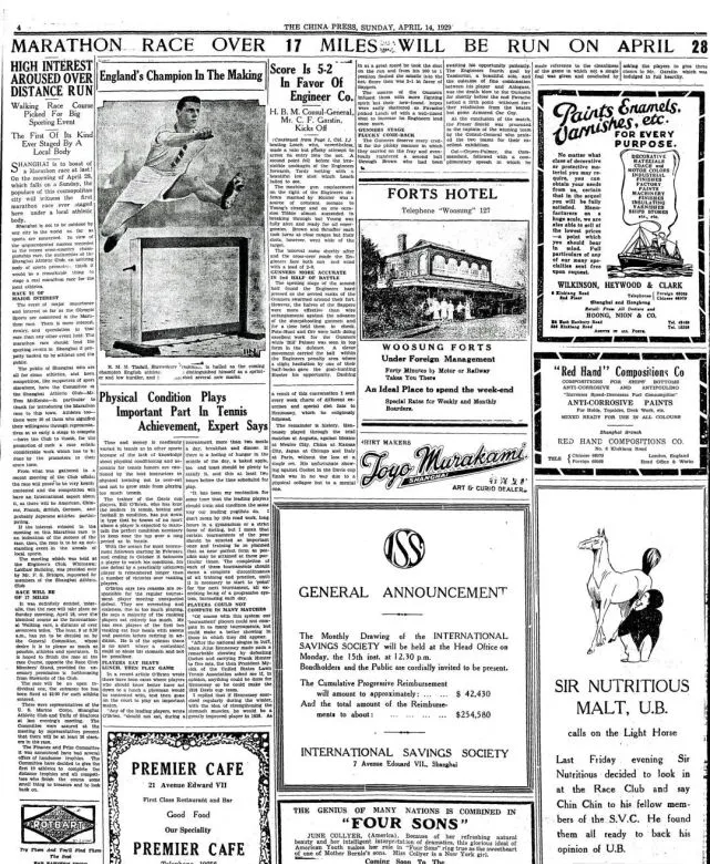

早期尝试的波折

1909年,上海体育协会在万国越野赛结束后,勇敢地尝试举办了马拉松。但报名人数寥寥无几,只有8人,比赛最终不得不取消。两年后,体协秘书Frank White再次提出尝试,并将比赛距离缩短至20至22英里,然而结果仍旧不佳。当时,愿意参加跑步的人不多,大家对马拉松赛事的接受度也不高。经济状况不佳,氛围不佳,这让群众参与的热情大减。在这种情形下,马拉松的发展面临了许多挑战。

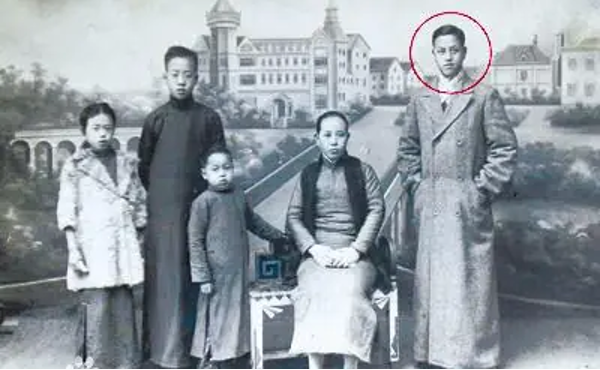

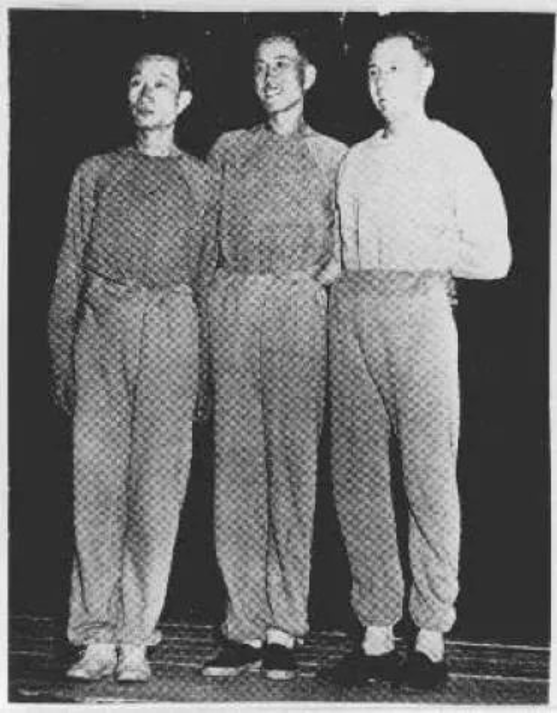

早期跑步明星风采

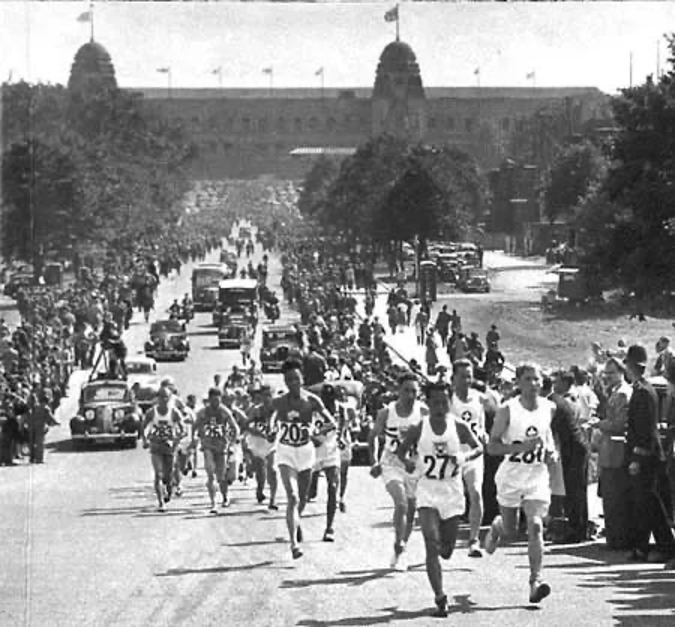

新中国成立后,上海迅速迎来了跑步的狂潮。贾连仁和王正林在运动会中屡获佳绩,他们各自打破了1935至1936年男子3000米、1500米和800米的全国纪录。尤其是王正林,他成为了我国首位踏上奥运马拉松赛道的运动员。尽管他并未获奖,但这在中国体育史上留下了深刻的印记。楼文敖回到加州之后,在全民运动会开幕式上担任了火炬传递者的角色,并在伦敦奥运会上参与了两个项目的比赛。但遗憾的是,由于脚部受伤,他最终并未在比赛中取得任何成绩。

大众热情的积累

起初,投身于比赛的我国选手数量并不多。然而,随着越来越多的人对跑步产生浓厚兴趣,这种兴趣持续升温。1974年,新闻媒体主导举办了“上海市迎春长跑比赛”。到了1990年,每年参赛的人数已增至数千,该赛事在那个年代成为了最具影响力的长跑盛事。人们对体育的喜爱日益增强,这一趋势也为“上海马拉松”的成功举办打下了坚实的基础。

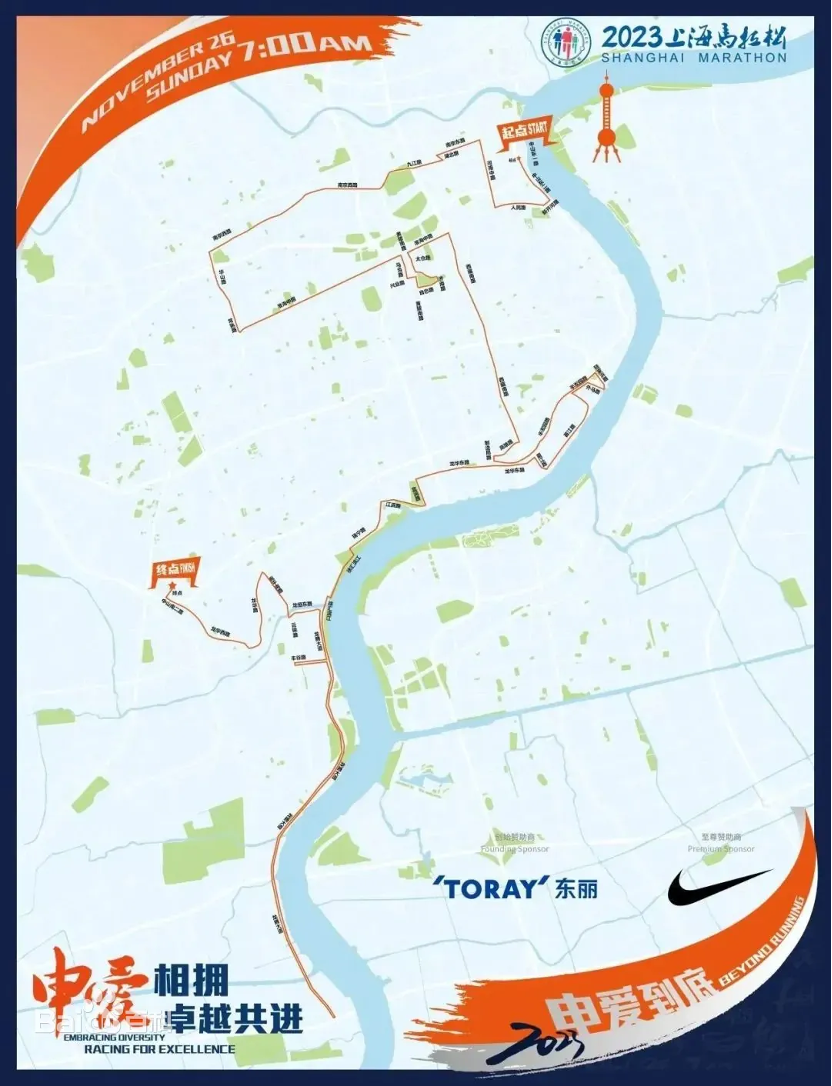

首届上马的诞生

1996年,首届“上马”赛事成功举办。赛事涵盖了全程、半程马拉松,还有5公里和2.5公里的跑步项目。共有6000名选手参加,其中700名是外国选手。这次活动展现了其显著的全球影响力,也标志着上海跑步文化的成熟。自那时起,“上马”赛事不断壮大,规模和影响力持续攀升。

选手的多样态度

完成马拉松赛事后,部分人选择不再继续,觉得那已是他们能力的边界,觉得应该根据自己的能力去行动。然而,不少短跑选手却很乐意加入其中,体验上海马拉松所蕴含的文化氛围。自2018年以来,起跑仪式上嘉宾就会为参赛者发出信号枪,这极大地鼓舞了他们的斗志。每个参赛者对马拉松都有自己的看法,这也反映了马拉松在每个人心中有着不同的意义。

设计问题引争议

这块奖牌和2017年矿业大学的马拉松奖牌简直是一对双胞胎,设计上显得过于随意,这让网友们感到很不满意。赛事一直在不断进步,给跑者们留下了许多美好的回忆,比如提供的视频记录服务。然而,奖牌设计的问题一经曝光,立刻引发了公众的不满,同时也对赛事的整体形象造成了不利影响。

这么多有关上海马拉松的趣闻逸事都聊完了,你是否曾参与过这场赛事?不妨在评论区谈谈你的体验!同时,别忘了给这篇文章点赞,或者将它转发出去!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.wanmatong.com/html/tiyuwenda/9867.html