教学难题初呈现

福建的郑丹老师在《学习科学》课程中讲解“比热容”时遇到了难题。这个“比热容”实际上是指“吸热能力”,但容易让学生误以为是指“吸热速度”。即使用铁和木头做例子,学生们还是更关注“升温速度”和“储热能力”之间的关系,这样就很难集中精力理解知识的本质,导致对概念的理解出现了偏差。

合适案例的重要性

关于“比热容”这类较为抽象的概念,恰当的例子能有效化解理解上的难题。在各学科的教学中,这一点同样适用。比如在“比热容”的教学中,若能采用合适的案例,并辅以教师的恰当指导,学生便能更轻松地把握核心内容和本质,从而避免因案例不当而分散注意力。

历史视角解概念

1757年,布莱克提出了两个新概念,他把热量称为“热的份量”,温度称作“热的强度”,并且还引入了“对热的亲和性”这一概念。通过他在《化学原理讲演》中阐述的测量比热的方法,我们可以理解“比”这一术语的来源。若要深入理解知识,老师需要深入研究其源头和发展,把握其演变过程。

理解不足的危害

教师若不掌握知识的起源与演进,自身难以深入领悟,学生便只能机械记忆。这不但让学生的知识理解存在障碍,更错失了培养学科思维的机会。教学过程中,教师应指导学生深入探究,而非仅仅停留在表面记忆层面。

理解知识的途径

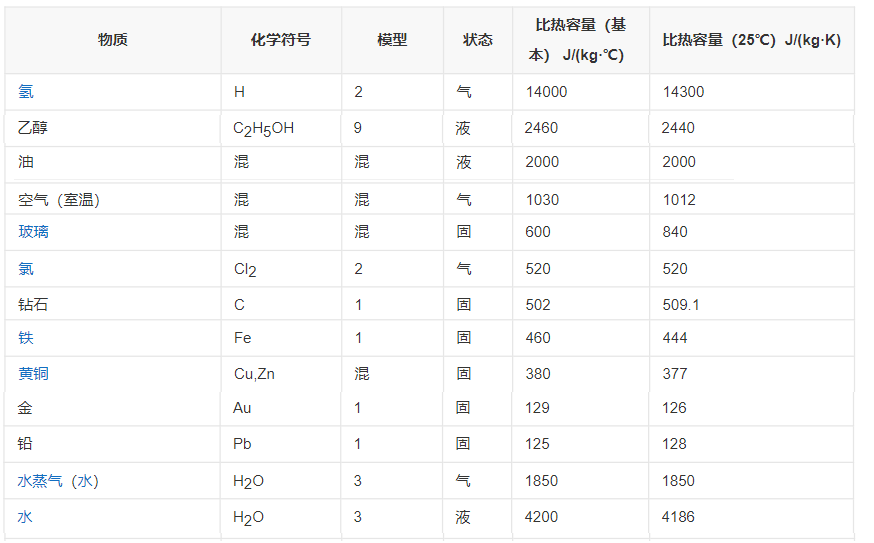

要领悟学科理念及其思考模式,需将所学置于历史脉络中审视。探究知识的起源、演变及其思想方法,有助于学生感受到知识的价值所在。向学生提供具体数据,引导他们阐释数据的内涵及其应用价值,这同样是帮助他们理解知识的一个有效途径。

解决教学痛点

解释“比热容”有时困难重重,这可能是教学方案设计不当,也可能是教师对知识的掌握不够深入。教师可以深入探究学科的发展史,分析知识的演进过程;同时,可以搜集更多实例,启发学生思考,让他们从分子热运动的传递机制上,真正领悟比热容的内涵。

在学习“比热容”的过程中,你是否遇到过什么困难?欢迎点赞并转发文章,同时留下你的讨论心得!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.wanmatong.com/html/tiyuwenda/9786.html